こんにちは、詩の郷です。

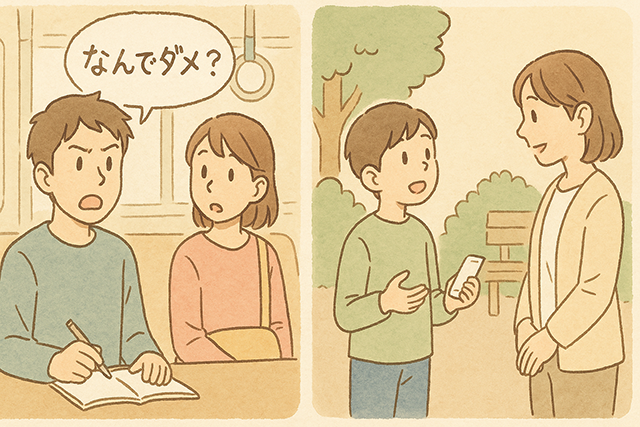

「どうして怒られたのか、よくわからなかった…」

ルールやマナーをめぐる“すれ違い”は、障がいの特性によって起こりやすく、時には深く傷ついたり、自信をなくしてしまうきっかけになることもあります。

とくに、自分の特性にまだ気づいていなかったり、行動の理由をうまく説明できなかったりすると、「何がいけなかったのか」が分からないまま、不安や孤立を感じてしまうこともあります。

今回は、入居者さんの声や日々の出来事から、「気づき」や「安心」につながるヒントを、一緒に探してみたいと思います。

◇おしゃべりの時間を、みんなが心地よく過ごすために

「今日はなんだか気分がよくて、楽しく話していたら…“うるさいよ”って注意されてしまった」

そんな経験はありませんか?楽しんでいたのに注意されたとき、自分では何がいけなかったのか分からないことがあります。

声の大きさは人それぞれで、大きな声が必ずしも“悪い”のではありません。気をつけたいのは、その場所でその声の届く相手がいる場合、その人がどう感じるか。自分が想像する以上に、その大きな声にダメージを受ける人もいます。

「にぎやかな時間が好きな人」と「静かに過ごしたい人」――どちらの気持ちも大切にしながら、場所や時間を工夫していくことも、マナーのひとつかもしれません。

- リビングでおしゃべりしたいときは、声のボリュームを意識する

- 夜の時間帯は、静かに過ごしたい人が多いことを覚えておく

- どうしても声が大きくなってしまうときは、スタッフに相談して別の場所で話す方法もある

- 「今、うるさかったかな?」と少し立ち止まってみる気持ちを持つ

◇「見たかっただけ」でも、触っていいか聞いてみる

「これ、かわいいな」「すてきだな」と思って、つい手が伸びてしまった。そんなことはありませんか? ほんの少し見たかっただけなのに、「勝手に触らないで」と言われてしまうと、びっくりしてしまいます。

自分の物に勝手に触られるのを不快に感じる人は多いです。けれど、障がいのある方の中には、その“相手の気持ち”に気づきにくいことがあります。

相手の気持ちが分からずに自分の気持ちのままに行動すると、そこにすれ違いが生まれるのです。

大切なのは、「さわる前に聞く」というひと手間。たった一言で、お互いに気持ちよく過ごせる空間が広がります。

- 「これ見てもいい?」と声をかけて、「いいよ」と言われてから手に取る

- その人が大事にしているものには、より丁寧に接する

- 自分の物に勝手に触られたときの気持ちを想像してみる

◇共有スペースでは、“あとから来る人”の気持ちを想像して

たとえば、グループホームの共有スペースであるリビングのテーブルに私物を置いたまま少し席を立つ場合、ちょっとしたトイレや水分補給の間なら問題ありません。

でも、そのまま長時間離れてしまったり、外出や自室での作業などで戻る予定がはっきりしないときは、あとからリビングのテーブルを使おうとする人が、散らかったままのテーブルを使えずに困ってしまいます。

グループホームでは、リビングや洗面所などの“みんなで使う場所”は、「みんなが使いやすい状態を保つ」のが大切です。ただ、その感覚は人によってちがうため、たとえば洗面所を使ったあとに床が水で濡れていたり、台所の流しに自分の使った食器をそのまま置きっぱなしにしていたりすると、後から洗面所や台所を使う人は「使いづらい」「片づけてほしい」と思います。

「ここはどこまで使っていいのかな?」「これ、置いておいて大丈夫かな?」と少し立ち止まって考えてみましょう。

- 私物を置いたまま長く席を離れるときは、一度片づけることを意識する

- リビングやキッチンなど、みんなが使う場所は「あとから来る人」の気持ちを想像してみる

- 迷ったときは、「このまま置いていていいですか?」とスタッフに確認しておくと安心

- 共有スペースでは、次に使う人のための“思いやり”が大切

◇「分からない」と言える勇気からの、最初の一歩

「こんなこと、聞いたら変かな…」「何度も聞いて嫌がられないかな…」と迷うこともあります。

困っていると伝えるのは、簡単ではありません。でも、それが前に進むきっかけになります。

聞くことは、決して恥ずかしいことではないのです。その勇気が、暮らしをラクにしてくれる“はじめの一歩”になります。

- わからないことがあったら、「あとで聞こう」ではなく、今その場で聞いてみる

- 「こんなこと聞いていいのかな?」と思ったときこそ、遠慮せず口に出してみる

- 聞けたときは、自分に「よくがんばったね」と心の中で声をかけてみる

※本文に登場する例は、自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)など、発達障がいに見られる特性をもとにしています。

ただし、困りごとの感じ方や現れ方には個人差があり、診断名にかかわらず共通する場面もあります。

◇詩の郷では、日々の“気づき”を大切にしています

ルールやマナーは、少しずつ覚えていくものです。

わからないことをそのままにせず、ていねいに伝え合える関係があると、みんなが過ごしやすくなります。

“できなかったこと”が、“できるようになったこと”に変わっていくとき、その人の中に少しずつ自信が育っていきます。

詩の郷では、入居者さんの歩みに寄り添いながら、一緒に“できる”を増やしていけるよう心がけています。

鹿児島市における障がい者グループホームの全体像を確認したい方へ

この記事は障がい者グループホームという大きなテーマの一部です。

関連する全ての記事の目次はこちらからご覧いただけます。

【鹿児島市版】障がい者グループホーム完全ガイド|不安を安心に変えるための全知識を総まとめ(目次)に戻る